Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya karena bentang alamnya yang memesona, tetapi juga karena keberagaman budayanya—termasuk dalam hal kuliner. Dari barat hingga timur, tiap daerah punya cita rasa khas yang mencerminkan sejarah, budaya, dan komunitas yang membentuknya. Tapi dari keberagaman inilah juga kita belajar bahwa soal makanan bukan hanya soal rasa—tapi juga tentang nilai, kepercayaan, dan informasi yang jujur.

Contohnya datang dari Solo, kota budaya di Jawa Tengah yang terkenal dengan aneka kuliner klasiknya. Salah satu yang legendaris adalah Ayam Goreng Widuran. Cita rasa gurih dan pengolahan ayam yang unik menjadikan tempat makan ini populer di kalangan wisatawan dan warga lokal, termasuk umat Muslim yang sehari-hari mencari makanan halal.

Namun, baru-baru ini, nama Ayam Goreng Widuran ramai diperbincangkan karena satu fakta: ayam goreng tersebut ternyata digoreng dengan minyak babi. Fakta ini menimbulkan kegaduhan di media sosial karena banyak yang merasa tidak tahu dan kecewa, apalagi bagi yang telah mengonsumsinya.

Lokasi dan Persebaran: Solo ke Bali

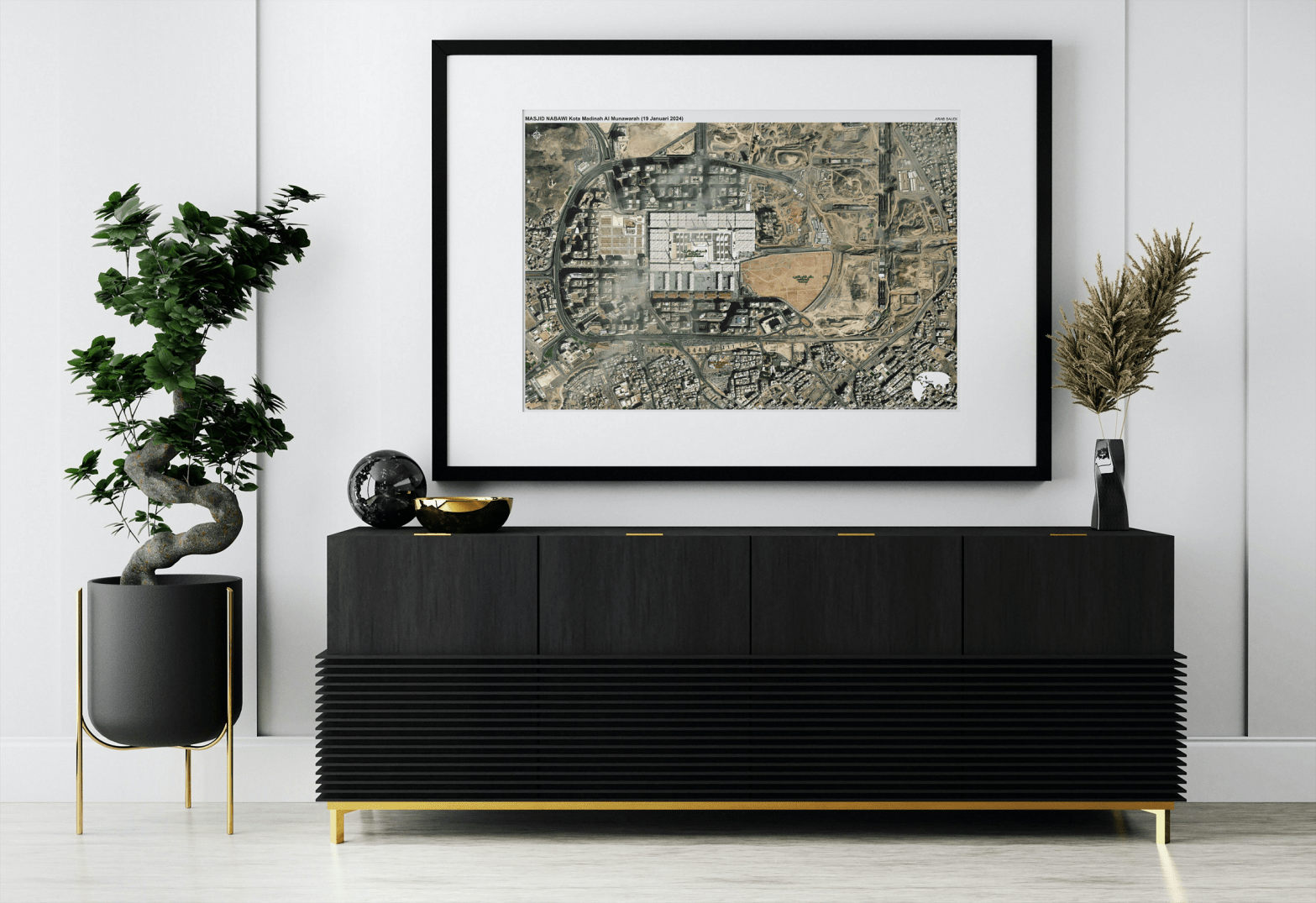

Kita juga perlu melihat aspek spasial dari fenomena ini. Awalnya berpusat di Solo, Ayam Goreng Widuran kini membuka cabang di Bali, provinsi yang memiliki struktur demografi dan budaya berbeda. Jika Solo didominasi oleh penduduk Muslim, maka Bali dikenal dengan mayoritas beragama Hindu. Penggunaan minyak babi mungkin lebih dapat diterima secara umum di Bali, tetapi ketika restoran tersebut juga beroperasi di Solo—wilayah dengan sensitivitas kehalalan yang lebih tinggi—maka informasi soal bahan harus lebih terbuka dan eksplisit.

Fenomena ini menunjukkan bahwa lokasi geografis dan konteks budaya sangat mempengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap makanan. Apa yang bisa dianggap biasa di satu tempat, bisa menjadi sangat sensitif di tempat lain.

Kuliner Nusantara: Kaya Rasa, Kaya Makna

Kuliner Nusantara adalah mosaik yang indah. Di Sumatera, kita punya rendang dan gulai yang kaya rempah. Di Jawa, kita mengenal gudeg, soto, dan rawon. Di Kalimantan, Papua, hingga Nusa Tenggara, kita bisa mencicipi aneka masakan berbahan dasar laut, sagu, hingga hasil hutan tropis. Semua ini membentuk identitas lokal yang kuat.

Tapi di tengah kekayaan ini, kita juga belajar pentingnya kesadaran spasial dan budaya dalam berkuliner:

- Di mana makanan itu berasal?

- Siapa konsumen utamanya?

- Nilai apa yang harus dijaga saat kuliner itu menyebar ke wilayah lain?

Pelajaran yang Bisa Diambil

- Sebagai konsumen, kita perlu semakin cermat. Jangan hanya melihat dari bahan utama seperti “ayam” yang tampaknya halal, tapi perhatikan juga bagaimana ia diolah, dan di mana kita membelinya.

- Sebagai pelaku usaha, penting untuk memahami sensitivitas lokal. Jika berjualan di wilayah mayoritas Muslim, maka informasi seperti penggunaan minyak babi bukan sekadar opsional—tapi wajib diinformasikan dengan jujur dan terbuka.

- Secara spasial, penyebaran kuliner Nusantara lintas wilayah dan budaya mengharuskan kita mengadopsi pendekatan lintas nilai. Pelabelan makanan halal atau non-halal bisa menjadi jembatan etis dalam menjaga kepercayaan pelanggan lintas daerah.

Akhir Kata: Merawat Cita Rasa, Menghormati Keyakinan

Ayam Goreng Widuran mungkin hanyalah satu titik dari peta besar kuliner Indonesia. Tapi dari satu titik itu, kita belajar banyak: bahwa kuliner bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang menghormati kepercayaan, membaca konteks lokasi, dan menyampaikan informasi dengan jujur.

Mari kita jaga keberagaman ini dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Karena dari Sabang hingga Merauke, tiap sajian punya cerita—dan setiap konsumen berhak tahu cerita itu dengan lengkap.